11月19日下午,在北京大學科技成果發布會上,記者了解到,由該校王選計算機研究所萬小軍團隊研發的AI寫作機器人,既能寫新聞、做綜述,又能發評論、對詩詞,他們與多家媒體合作打造的小明、小南、小柯等寫作機器人已經陸續上崗。

機器人記者寫稿更多依賴數據

今天下午的成果發布會,也是北京市科技成果轉化統籌協調與服務平臺系列項目路演之一,來自北大王選計算機研究所的四個科研項目參與路演。其中,萬小軍帶來的“AI寫作機器人及其應用”項目人氣最高。萬小軍先從AI在自然語言處理方面的實際應用說起,對于AI來講,寫新聞摘要、生成詩歌、智能對話、寫商品簡介甚至是寫書、創作小說、語言辯論等統統不在話下。AI寫作的流程,主要包括題目篩選、素材推薦、內容生成、質量控制、稿件發布和效果監測,其他們團隊主要研究內容生成。

萬小軍說,目前AI內容生成的主要方式包括內容擴充、內容壓縮以及內容改寫,其團隊從2005年開始已系統研究了面向機器人的人工智能與自然語言處理技術,特別是自動文摘與文本生成技術,能夠實現內容可控、長短可控、情感可控、風格可控的多類文本稿件,即自動寫作短摘要、新聞、綜述、評論、詩歌等。

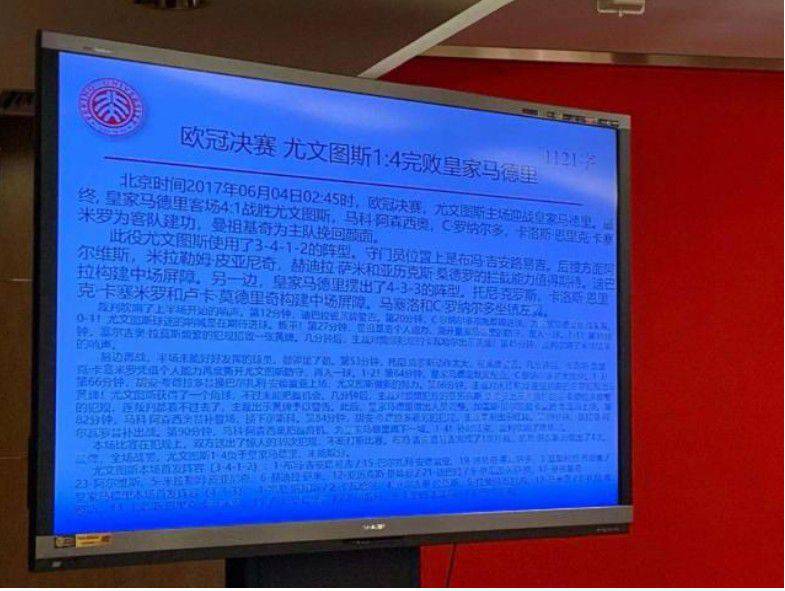

他還通過PPT現場展示了AI機器人寫的體育賽事簡訊、報道以及棋類比賽解說詞等。記者注意到,機器人寫的體育簡訊,集中在出場陣容、隊員名稱、比分、時間等要素;篇幅較長的體育賽事報道,仍以數據信息為主,并加入一些描寫,比如“攔截能力值得期待”“坐鎮左翼”“構建中場屏障”等。

部分媒體已啟用機器人記者

萬小軍介紹,目前團隊技術成果已經應用于多家媒體,該團隊與字節跳動合作推出了小明寫作機器人;與日本三菱合作推出日本財經寫作機器人;還與南都合作推出了小南寫作機器人,主要撰寫民生新聞;與科學網合作的小柯機器人,用于撰寫科學新聞。此外,還包括,妙筆寫作機器人以及游戲寫作機器人等。

機器人會代替人類記者嗎?

機器人會替代人類記者嗎?萬小軍認為,記者仍有自身優勢。機器寫作應用高度依賴于輸入數據與素材,所以,數據與素材的獲取必須首先解決。也就是說,機器人記者還沒學會實地“采訪”。

目前,寫作機器人多用于體育比賽快訊,科技信息快訊等領域,更多依賴數據、素材。其他領域,數據格式與類型不一樣,語言表達也不同,因此,寫作機器人一般不具有遷移性,針對新領域需要二次開發甚至重新開發產品。