自主飛行,是世界航空技術研發的前沿概念之一,先進的飛行控制技術和人工智能技術,讓很多水陸空的平臺實現了自主運行、自主探測和自主決策。而在直升機領域,多家公司已經進行了大量的實踐探索,對此本刊采訪了柯林斯宇航中國區副總裁何偉昌先生,探討了人工智能和自主飛控系統在直升機領域的應用前景。

直升機自主飛行技術的意義

在直升機領域,自主飛行是一項新興技術,該技術可以有效降低飛行員的工作壓力、提升執行任務的專注程度,并減少對直升機的人力需求。

業內一般認為,人類飛行員的能力十分適合于復雜任務的決策,并且能夠在短時間內對快速變化的復雜情況做出反應。但這樣的復雜情況的決策過程對于飛行員的大腦是個很大的考驗,特別是還需要對直升機的飛行狀態進行保持的條件下,飛行員很難進行精力的分配。

而對于電腦來說,仍有很多常規性的任務更適合由它們來完成,例如檢查發動機狀態、高度計、燈光、開關,甚至保持直升機的飛行姿態等基本飛行操作。這些常規性的操作對于人類飛行員來說較為單調和枯燥,但又不得不去做,這就使飛行員必須將精力在執行任務和對直升機進行基本操作之間進行分配,而出于自身安全考慮,飛行員往往將精力更多的放在對直升機的操作上面,以保證不會墜毀,從而可能影響了真正要執行的任務。

在如此惡劣的天氣下執行任務,飛行員光是保證“直升機不會墜毀”就幾乎用去了全部精力,更不用說要在救援目標上空精確的懸停。

對此,柯林斯宇航中國區副總裁何偉昌先生表示,隨著人工智能的發展,經過“培訓”的飛控程序,可以代替飛行員對直升機進行基本的檢查和操作,例如操作直升機進行爬升、懸停、避障、保持飛行姿態等,甚至還可以完成“在較為惡劣的氣象條件下進行懸停”這樣的操作。而未來隨著計算機“智能”的增加,飛控系統還可以具備更多功能,如激活緊急程序、自主規劃路線并導航飛行到預定地點,甚至可能自主使用某些傳感器等。

柯林斯宇航中國區副總裁何偉昌先生。

這樣,直升機就可以認為是具備了一定的“自主飛行能力”,直升機可以“自主地”完成基本的飛行操作,同時向飛行員報告當前的狀態,使得飛行員能夠專心處理更多其他的問題,不在“操作直升機飛到某處或防止墜毀”上面投入過多的精力,大大減輕飛行員的負擔。

人工智能的問題和挑戰

當然,這樣的人工智能技術要實現是十分不容易的,何偉昌先生認為,人工智能系統要絕對安全可靠地達到上面的要求還有很長的路要走,并且存在著諸多挑戰。

首先對于直升機飛行員來說,雖然應用人工智能的“自主飛行”技術可以減輕負擔,但很難確定“到底可以減少多大比例”的負擔,很難對此進行量化。而難以量化的結果,就是難以確定計算機的自主飛行控制要對飛行員的操作介入到什么程度,從而難以確定這種自主飛控程序的復雜程度,就很難決定要進行多少投資、可以得到什么回報。

其次,采用自主飛行系統以后,雖然飛行員的負擔減輕,但也存在著飛行員技術水平降低的風險,因為很多操作由計算機替代飛行員做了。而在發生故障和某些極限飛行條件下,飛行員處理特情的要求并沒有降低,這就可能使新的飛行員無力應對這些特情,從而在另一個方面帶來了不安全的影響。

另外,由于系統更加復雜,對飛行員的培訓和技術能力水平要求也更高。最后,也是最重要的一點,是人工智能現在還無法進行解釋,也無法得到可證明的確定性的結論,因此這對于航空領域中的“安全關鍵系統”而言是不可接受的,也就無法得到人類的信任。

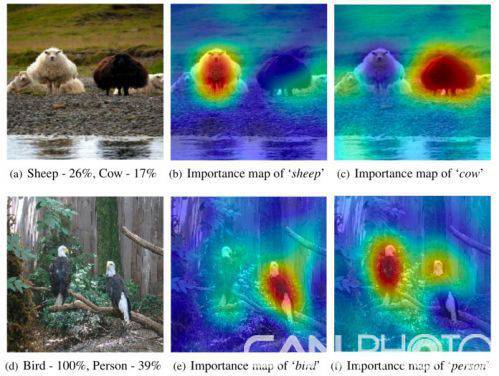

人工智能把照片識別成羊的置信度26%、識別成牛的置信度為17%,甚至在下面一組照片中還以39%的置信度識別成人。如果在飛行控制領域,是絕對不能出現“前方有個高樓,置信度77%“這樣的事情。

當前航空機載系統的設計和認證體系都非常強調產品的“可證明”和“確定性”,而人工智能技術都是與大數據與深度學習為基礎,這本身就存在一定的不確定性,與航空系統的要求是矛盾的。